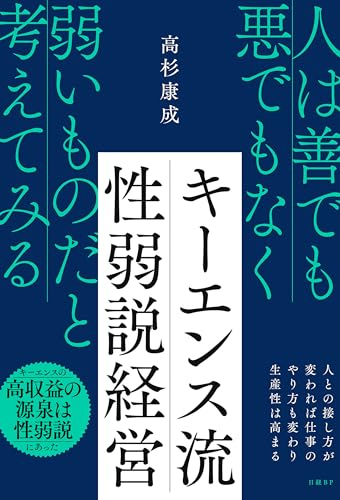

キーエンスの高収益の源泉は「性弱説」にあった。人は善でも悪でもなく弱いものだと考えてみる。人との接し方が変われば仕事のやり方も変わり生産性は高まる。

序章

顧客が教えてくれたもの全てが、新商品に採用できるニーズとは限らない。顧客の声は重要。だからといって、言われた通りに作ればいいというわけではない。

性善説に立った前提:「顧客からの要望通りに新商品を作れば売れる。」

性弱説に立った前提:「顧客の要望通りに新商品を作っても、売れないかもしれない。」

キーエンスは性弱説の考え方で動いている

実際キーエンスでは、顧客から集められたニーズをそのまま新商品に採用することはない。「それは、顧客の意見ですか。それとも事実ですか。」大切なのは事実と根拠。

性弱説の視点は失敗を減らし、成功する確率を高めてくれる。それが積み重なっていくと、非常に大きな成果につながる。

- 性善説では、人はみな本来善人であり、「正しく聞けば正しく答えてくれる」「やるべきことをきちんとできる」「物事の道理や常識を分かっているし実践できる」という捉え方。

- 性弱説では、人は本来弱い生き物なので、「難しいことや新しいことを積極的には取り入れたがらず、目先の簡単な方法を選んでしまいがち」という捉え方。

上司と担当者の「当たり前」が違うのは当たり前

- 性善説視点:上司の「部下はちゃんとこの特徴の重要性を理解し、顧客に話してくるだろう」という視点。

- 性弱説視点:上司は「部下はこの特徴の重要性を見落とし、顧客に伝えないかもしれない」という視点でアドバイスするべき。

高収益を生み出すカラクリ

超高収益企業キーエンス

キーエンスは超高収益企業で、社員の平均年収も高い。営業利益率が一度も50%を下回っていない。売上高の半分以上が利益として企業に残る状態が、ずっと続いている。

キーエンスの事業内容:「センサー、測定器、画面処理機器、制御・計測機器、研究・開発用解析機器、ビジネス情報機器」の開発・販売。

自社工場を持たず、外の企業に製造してもらうファブレス企業。

なぜ高収益が生み出せるのか

一般的:考えられる原価に利益を乗せて売価を設定し、その売価で売れる商品イメージを考える。多くの企業の利益率は40〜60%。

キーエンス:売価が高くても売れる用途(使い方)を先に探して、そこから商品をイメージする。利益率が80%以上になるかを確かめる。「役立ち度が高ければ、高く販売できる」という信念の下、ひたすら役立ちの高い用途を探す。

役立ち度が高い商品 = 困りごとを解決できる商品。既に知っている顧客以外に買ってもらおうと思ったら、困りごとの大きさを理解してもらう必要がある。

商品をPRする際、困りごとに対する商品の利点をしっかり伝える。→実際、それで困った経験があるか確認する。→あるなら、その困りごとを具体的な内容も踏まえて確認し共有する。

困った経験がないなら、実際に他社で起こった事例を例示し、どれだけ大変か説明する。

潜在ニーズ

顧客自身が気付いていない隠れたニーズ。キーエンスは、営業者が顧客から潜在ニーズを拾ってきて、それを商品開発に活かしている。

100%に対応するのではなく、80%に対応することを考えるべき。=「残りの20%には対応しない」という見切り:引き算型の商品開発⇨思い切ったコストダウンが可能に。

「価値と価格を最大化しコストを最小化する。」キーエンス流の高収益商品のカラクリ。

キーエンスの強さを支える「性弱説」

ビジネスの場における「性善説」と「性弱説」

多くの人が集まって働いている企業は基本的に「思った通りには動かない」と考える。

依頼する相手を信頼しているかどうかという話ではない。その仕事にどの程度の成果を期待しているかによって、性善説的な視点で頼んでいいのか、性弱説的な視点が必要になるのかが変わってくる。「任せた以上、何かを指示するのは失礼に当たる」は、性善説的な考え方。

画期的な新商品を生み出す性弱説的なニーズ収集と分析

キーエンスでは、世界初や業界初といわれる画期的な機能を搭載した新商品が全体の70%を占める。これが、キーエンスが高収益を生み出している理由の一つ。これは、性弱説に基づいて商品開発をしているからに他ならない。

ニーズカード

顧客の要望や意見を営業担当者が集める。毎月、数千枚のニーズカードが集まる。

しかし、毎月数千枚集めても、ほとんどは顧客自身が既に気付いている「顕在ニーズ」。価値の高いのは、顧客も気付いていない「潜在ニーズ」。

「集まったニーズのほとんどは顕在ニーズかもしれない」という性弱説的見方で、集まったニーズを分析する必要がある。

ソリューション提案

「潜在ニーズから作られた新商品は、顧客が役立ち度に気付かないかもしれない」という前提に立ち、営業担当者が「気付いてもらう提案」をしていくキーエンス式の営業。この仕事は単に自社の商品を紹介すればいい営業と違い、性弱説的なアプローチが必要となる。

ロールプレーイング

顧客を想定した会話の訓練を日常的に行う。

- 顧客の業界や工程に詳しくなるための資料、ツールを充実させる。

- 自社商品の役立ち事例の整備。

- 短時間で情報を聞き出すトレーニングの場の設定。

付加価値生産性

企業の社員1人が、1時間当たりいくらの「付加価値」を生み出すか。なお、キーエンスの付加価値生産性は1時間当たり3万円。

キーエンスでは、営業担当者が記載する日報に、1分単位で面談時間を記録している。

人を効果的に動かす仕組み

- 営業担当者の報連相は「事前事後報告」で実施。

- 真面目に取り組んだ人が損をするような評価指標を採用しない。

潜在ニーズを引き出せる「開発情報」の集め方

役立ち度の高い情報・役立ち度の高いソリューション提案につながる情報は、自然に集まるものではなく、意図して取りにいく必要がある。「今はどうやっているのか」「現状方法の何が問題なのか」と質問し、最重視する。これは、開発情報の収集。

仕組みを動かす仕組み

*上長と監査部門によるチェック。

- 上長が報連相を受ける際、日報に1分単位で記載していないと注意・指導を行う。

- 上長がしっかり指導するように、監査部門が記載状況をチェックし、漏れが多い場合は上長に指摘する。

*ニーズカードをを出さないと人事評価でマイナス評価がつく。

*賞金が出る「ニーズカード賞」を四半期や年間で用意する。

「メカニズム思考」という共通言語

メカニズム思考とは

メカニズム思考はロジカルシンキングと近い意味。一般的なロジカルシンキングが「個人の思考法」にとどまる考え方と対照的に、企業全体が論理的な思考で動いている点。

- どうすれば人は動くのか。

- どうすれば質の高い情報が得られるのか。

- 現状はどうなっているのか。

性弱説視点で人を動かす

KPIパラメーターの導入で一人一人の能力を引き出す

各スタッフの長所を伸ばし、短所を改善する必要がある。まず、いくつかのスキルを抽出し、各スタッフの現時点でのスキルの高さを可視化する必要がある。

KPI パラメーター

重要業績評価指数:業務において成果を出すために必要な要素を洗い出し、測定し、可視化した数値。「人は難しいことや新しいことを積極的には取り入れたがらない」という性弱説的見方に基づく。

上司と部下のすれ違いを防ぐ性弱説視点の「報連相」

キーエンスにおける営業の報連相は、「事前事後報告」が基本。重要な情報は、上長が担当者に対して、事前にしっかり聞いてくるように指示する。面談前に様々な状況を想定し準備することが、面談の精度を高め、上司と現場のすれ違いを減らす。

事前報告で何をするか

- 事前準備状況の確認

- 面談シナリオ

- 面談資料

- 個人スキル

休眠顧客開拓施策

過去には買ってくれたが、何らかの理由で買ってくれなくなった顧客に再度アプローチして販売に繋げること。該当する顧客をリストアップし、そこにアプローチしていく。買ってくれなくなった要因の聞き出しが必要。競合企業の商品に置き換えた可能性もあるし、単純に使わなくなったのかもしれない。因果とメカニズムを解明し、対策をした上でアプローチする。

性弱説視点でモノ・カネ・情報の質を高める

社会環境の変化と連動する潜在ニーズを探そう

顧客も気付いていないような「潜在ニーズ(隠れたニーズ)」に基づいて開発する必要がある。

- 今ある商品の価値を高めてより高価格で販売する。

- 世の中に無いような画期的な商品を投入する。

社会環境と連動していると確認できれば、それが一過性ではなく、持続性のあるニーズであると見極められる。社会環境と連動しているニーズは持続性があり、発売した新商品が売れ続ける確率が高くなる。一方、連動性が低い場合は一過性の可能性が高く、新商品の売れ行きが長続きしないケースが多い。

ニーズカードの成功は数を集める仕組みにかかっている

ニーズカード

営業担当者が定期的に顧客のニーズを定型化された形式で提出する仕組みを指す。

きらりと光る情報

可能性が低く、たくさん得ようとするなら、母数を増やすしかない。数が集まり続ける仕組みが必要。多く集めた社員へのインセンティブの付与は効果的。

ソルーション提案は「簡単化」で成長と成果を両立

ソリューション提案の重要性

賃上げ基調が旺盛な中、その原資を確保するために利益率の改善が必須。「どの作業を自動化すれば効率が上がるか」が自分たちはもちろん、顧客にも正確にはわからない。顧客の本質的なニーズを捉えないと、顧客への役立ちを最大化できない。

見極める力を仕組みで担保する

① ニーズ把握

いかにニーズの本質を捉えられるかがカギ。

顧客がイメージしやすい成功事例を資料として用意。

② 解決案検討

ニーズに対する解決案を検討。

③ 導入可能性模索

費用対効果やスペースの問題など物理的に導入できるか。

④ 顧客への提案

営業担当者は、顧客の目の前で商品のデモンストレーションができるように必要な機材を持ち歩く。それらを使ったロールプレーイング型の研修も必要。

ニーズ構造化のための4要素

「誰が」「今どういった方法を採用し」「何が問題で」「どれくらい困っているか」

チャンピオンスペックの罠

チャンピオンスペック:すべての仕様、機能についてチャンピオンである商品を作ろうとする考え方。ニーズを構造化し、見切る必要がある。

「仕組みを動かす仕組み」が持つ価値

「仕組みを動かす仕組み」で健全な職場を築く

ハッピーコール

先日、当社の担当がお伺いした際、しっかりと対応させていただいたでしょうか」営業担当者が面談した顧客に対し、担当者の上司が実施するフォローサービス。

頑張る人に損をさせない

動機づけ・衛生理論:仕事において社員のモチベーションと満足度に与える要素。

- 「動機付け要因」とは、仕事の内容に関連するもので、達成感、承認、責任、成長実感等

成績をランキング形式で可視化し、自分の成長が体感できる仕組みが有用。 - 「衛生要因」とは、職場環境に関するもので、給与、人間関係、職場の方針等。

職場での公平性の確保が重要。

性弱説を支える採用と公平な評価

キーエンスでは、筆記試験の際に基礎的な能力を非常に重視する。

IQ(知能指数)・EQ(心の知能指数)

適性検査を2回ずつ実施。

面接録画

面接官が間違った判断をしないため。

面接官達の採用選考の精度を検証するため。

就活生から見えるものすべての細部まで検討

本来の業務とは直接的に関係ないが、それにより企業全体のイメージを損いたくない。

「白シャツ着用」「業務時の高級腕時計着用禁止」

人は弱い生き物であり、楽なほうに流されがち。だからこそ、戦略があり、それを担保する仕組み・ルールを作り込むのだ。

「最小の資本と人で、最大の付加価値を上げる」

「性弱説の視点で少しだけ緻密に考えてみる」

これこそが企業やそこで働く一人一人に求められている姿勢ではないだろうか。

高杉 康成

コンセプト・シナジー代表取締役、新規事業や新商品開発、営業力強化を中心としたコンサルタント活動に従事。岡山県立大学 地域共同研究機構客員教授、中小企業診断士、神戸大学大学院 経営学修士(MBA)

1969年生まれ。(株)キーエンス(計測制御機器メーカー)入社、新商品企画グループチーフなどを経て、独立。